県道伊東西伊豆線沿いに、仁科川の清流を前にし、山門鐘楼の奥に東福寺がある。この寺は天福年間(約750年前)に建立され、天福寺と称されていたが、嘉元年間(約680年前)ここに再建され、東福寺となったと伝えられている。

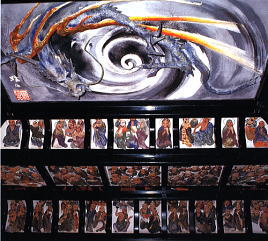

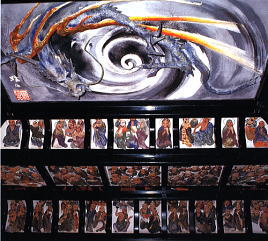

この寺の本堂の天井には近在に見られない漆喰の五百羅漢が描かれている。羅漢とは、仏道の修業者又は悟りを開くために修業中の修業僧の意で、この五古羅漢の四方には、天女を配し、天上界が表現されている。大正末期、通称のん兵衛安さんの作と伝えられている。

交通

寺川バス停から徒歩1分。

県道伊東西伊豆線沿いに、仁科川の清流を前にし、山門鐘楼の奥に東福寺がある。この寺は天福年間(約750年前)に建立され、天福寺と称されていたが、嘉元年間(約680年前)ここに再建され、東福寺となったと伝えられている。

この寺の本堂の天井には近在に見られない漆喰の五百羅漢が描かれている。羅漢とは、仏道の修業者又は悟りを開くために修業中の修業僧の意で、この五古羅漢の四方には、天女を配し、天上界が表現されている。大正末期、通称のん兵衛安さんの作と伝えられている。

寺川バス停から徒歩1分。