○西伊豆町不育症治療費助成金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策の一つとして、不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該治療に要する費用の一部を、予算の範囲内において助成することについて必要な事項を定めるものとする。

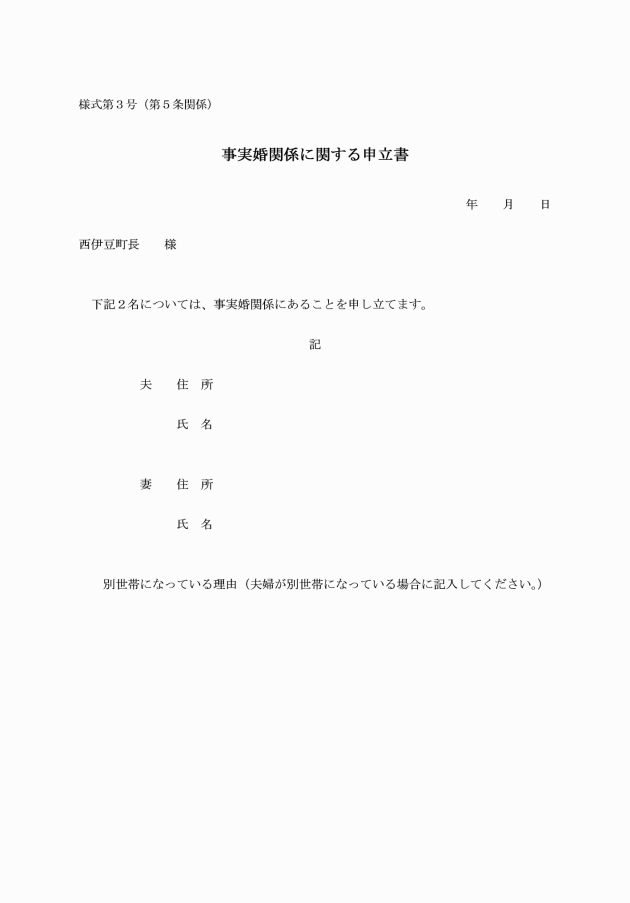

(1) 夫婦とは次のいずれかに該当する男女をいう。

ア 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書により、法律上の婚姻が確認できる男女

イ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある男女

(2) 不育症とは2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があることをいう。

(3) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。

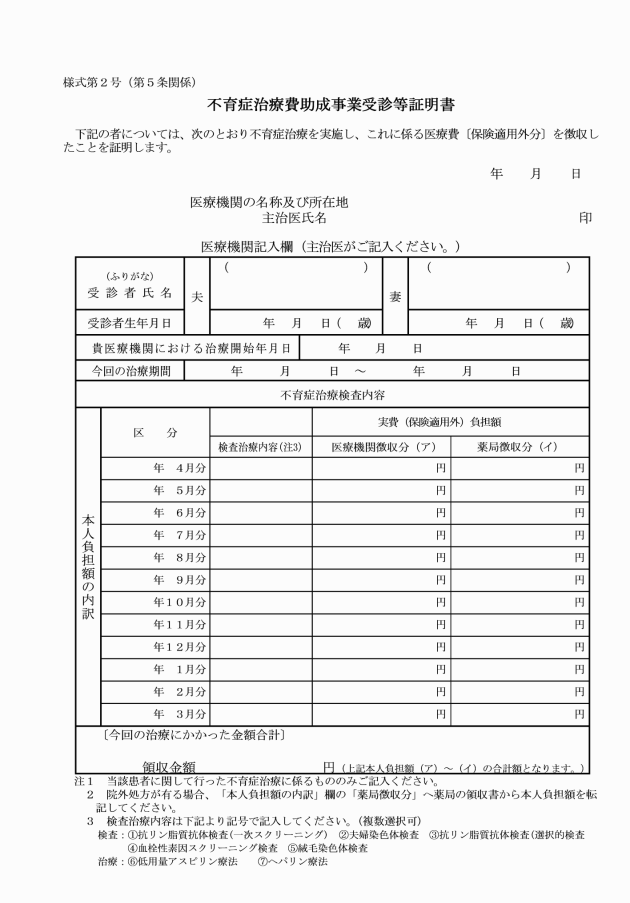

(5) 不育症治療に要する費用とは、医療機関で受けた不育症治療に係る以下の費用をいう。(医療保険各法の規定に基づく健康保険法第76条第2項に規定する療養に要する費用を除く。)

ア 不育症の検査に係る以下に掲げる費用

(ア) 別表に掲げる不育症のリスク因子の検査に要する費用

(イ) 繊毛染色体検査に要する費用

イ 不育症の治療に係る以下に掲げる費用

(ア) 低用量アスピリン療法に要する費用

(イ) ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。)に要する費用

(6) 本人負担額とは、不育症治療による医療の提供を受けた者が負担すべき額をいう。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、医療機関において不育治療を行う夫婦で、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 夫婦のいずれかが不育症治療等を開始する日において、1年以上継続して町内に居住し住民登録があること。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。

(3) 申請する夫婦及び同一世帯に属する者全員に町税等の滞納がないこと。

(助成の内容)

第4条 助成額及び助成期間は、次のとおりとする。

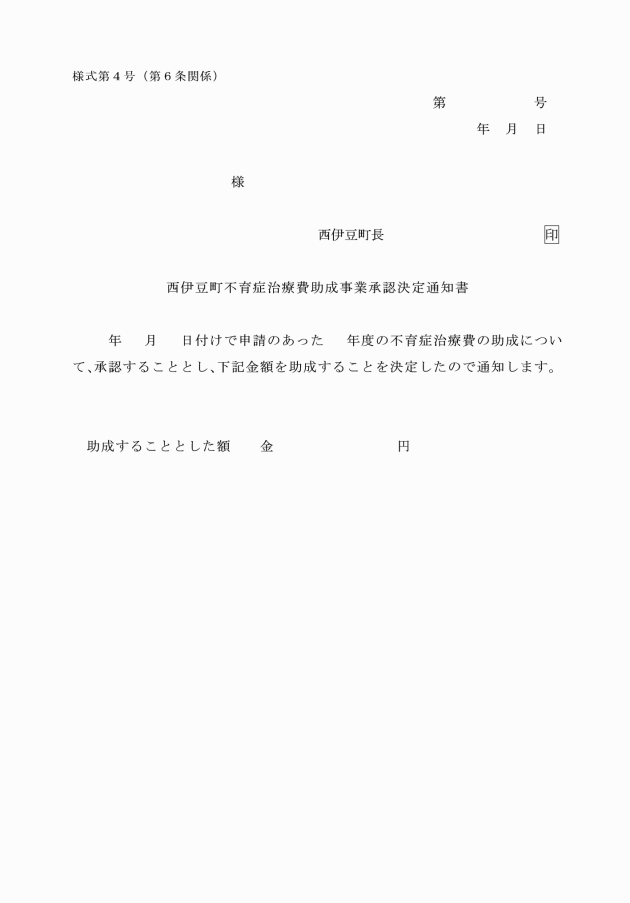

(1) 不育症治療に係る助成額は、治療を受けた日の属する年度ごとに、第2条の本人負担額の10分の7の額(算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、241,500円を限度とする。

(2) 助成期間は、助成に係る治療を開始した日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する5箇年とし、既に県内の他市町の助成を受けている場合は、その期間を含むものとする。また、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合は、治療再開後、治療期間が60月に達するまで、助成対象期間を延長することができる。

(3) 助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得たのち、次の挙児を得るために再度の治療を受ける場合は、前号による助成期間を新たに設けるものとする。

(4) 助成開始月が年度の中途である場合で、初年度の助成額が助成上限額未満であるときは、12箇月から初年度の助成期間を控除した月数以内において5箇年を超えて、助成上限額から第1年度の助成額を控除した額を上限に助成することができる。

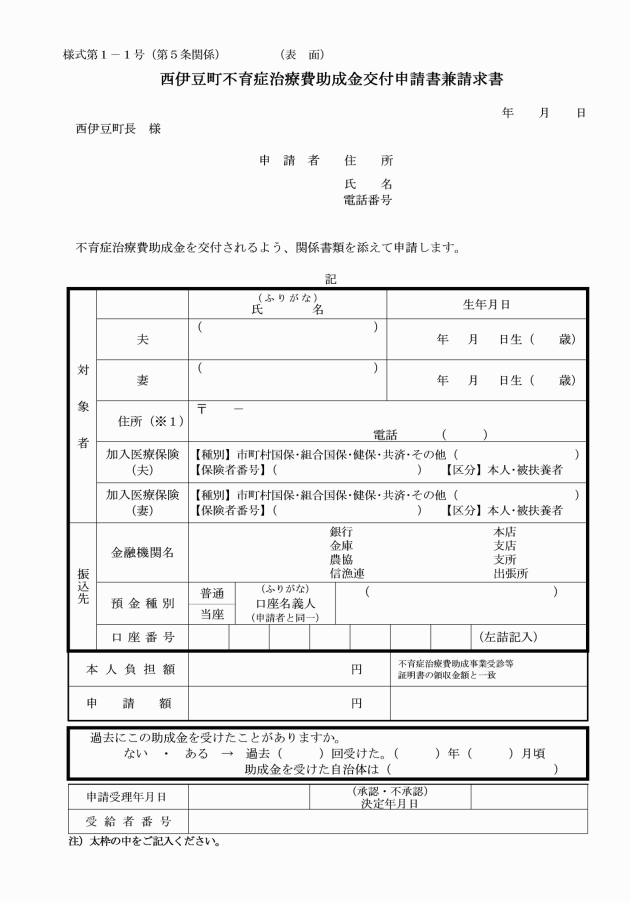

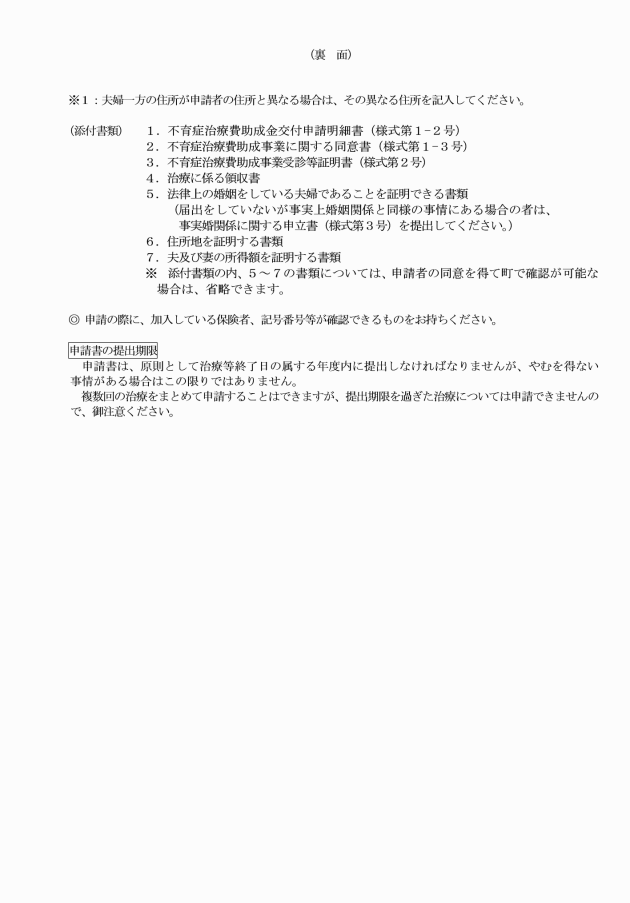

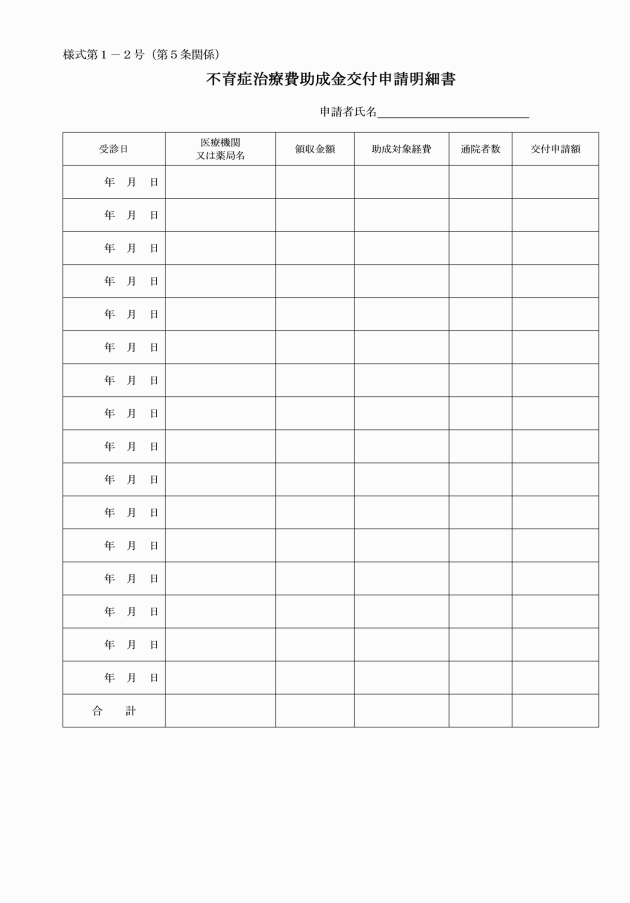

(1) 西伊豆町不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1―1号)

(2) 不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 治療に係る領収書

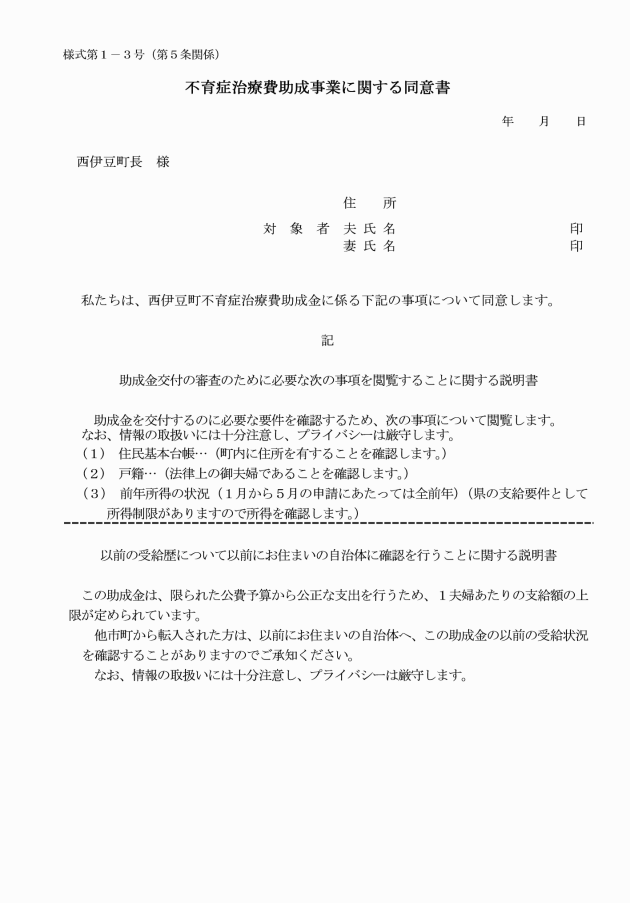

(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類

(5) 住所地を証明する書類

(6) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)

(7) 夫及び妻の被保険者証等の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、原則として前項の申請書を治療等終了日の属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではない。

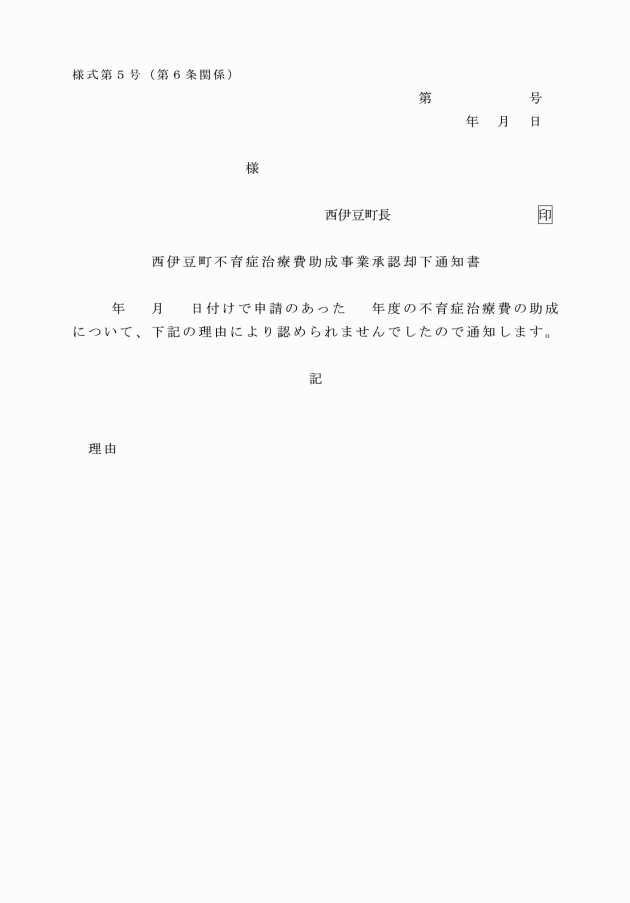

2 町長は、助成の却下を決定したときは、不育症治療費助成事業承認却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他の不正な行為により助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

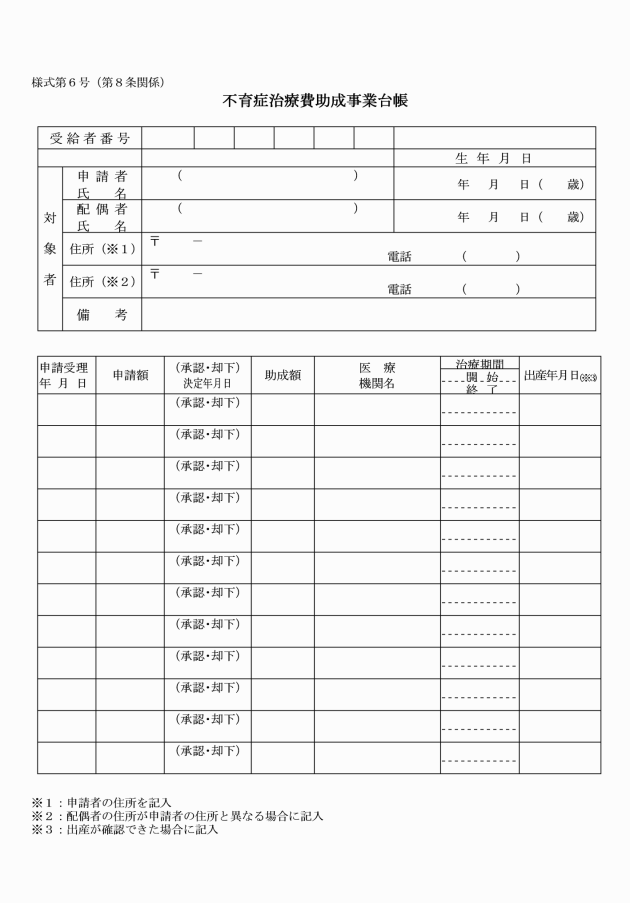

(関係書類の整備)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするために、不育症治療費助成事業台帳(様式第6号)を備え、常にその記載事項について整備しておくものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

検査内容 | 検査項目 | |

一次スクリーニング | 抗リン脂質抗体 | 抗カルジオリピンβ2グロコプロテインI(CLβ2GPI)複合体抗体 |

抗カルジオリピン(CL)IgG抗体 | ||

抗カルジオリピン(CL)IgM抗体 | ||

ループスアンチコアグラント | ||

夫婦染色体検査 | ||

選択的検査 | 抗リン脂質抗体 | 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) |

抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | ||

血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) | 第ⅩⅡ因子活性 | |

プロテインS活性若しくはプロテインS抗原 | ||

プロテインC活性若しくはプロテインC抗原 | ||

APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) | ||