○西伊豆町電子入札実施要綱

令和7年3月4日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、工事又は製造の請負契約(以下「工事」という。)及び物品購入・業務委託等の契約(以下「物品・委託等」という。)に係る競争入札において、西伊豆町(以下「町」という。)と入札参加者が、コンピュータとネットワーク(インターネット)を利用した静岡県共同利用電子入札システムによる入札手続を行う場合の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 要綱において、用語の定義は次のとおりとする。

(1) 電子入札システム 静岡県共同利用電子入札システム(建設工事及び物品・委託等に係る入札を処理する)と入札情報サービス(入札情報の電子公告システム)で構成されるもので、コンピュータとネットワーク(インターネット)を利用して、入札参加申請から落札者決定に至るまでの事務を処理するシステムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムにより、入札参加の申込みや入札書の提出をすることをいう。

(3) 電子入札案件 工事及び物品・委託等の入札のうち、公告又は指名通知等において、電子入札を執行する案件であることを明示したものをいう。

(4) 紙入札 紙による入札参加の申込みや入札書の提出をすることをいう。

(5) ICカード 一般財団法人日本建設情報総合センター及び一般財団法人港湾空港総合技術センターが提供する電子入札コアシステムに対応した認証局が発行した電子証明書を格納したカード及び商業登記認証局(電子認証登記所)の発行する電子証明書を格納したカードをいう。

(6) 電子くじ 落札となるべき金額を入札した者が複数あった場合、入札参加者が電子入札システムにより入札書を提出した際に入力した3桁の数字と、入札書の提出時刻、提出順により、電子入札システムにおいてくじを実施し、落札者を決定することをいう。

(電子入札システムの利用)

第3条 電子入札システムを利用する者は、町の建設工事又は建設工事関連業務等の入札参加資格審査申請を提出して資格の認定を受けた者(以下「有資格者」という。)で、かつ、ICカードの取得をした者でなければならない。

(ICカードの名義人)

第4条 ICカードの名義人(商号又は名称を含む。以下同じ。)は、有資格者における代表者又は受任者でなければならず、代表者又は受任者以外の名義人で行った入札は無効とする。

2 名義人に変更等の事由が発生した場合、ICカードの発行元へ、速やかにICカードの失効申請を行うとともに、必要に応じて再取得の手続をするものとする。

3 失効したICカードでの電子入札は認めない。

(ICカードを不正使用等した場合の措置)

第6条 町長は、入札参加者がICカードを不正に使用した場合、指名停止等の措置のほか、状況に応じて次の措置をとることができる。

(1) 落札決定までに不正使用等が判明した場合 当該案件の入札参加資格の取消し(当該入札参加者の入札については無効)

(2) 落札後、契約締結前までに不正使用等が判明した場合 落札決定取消し

(3) 契約締結後に不正使用等が判明した場合 契約解除

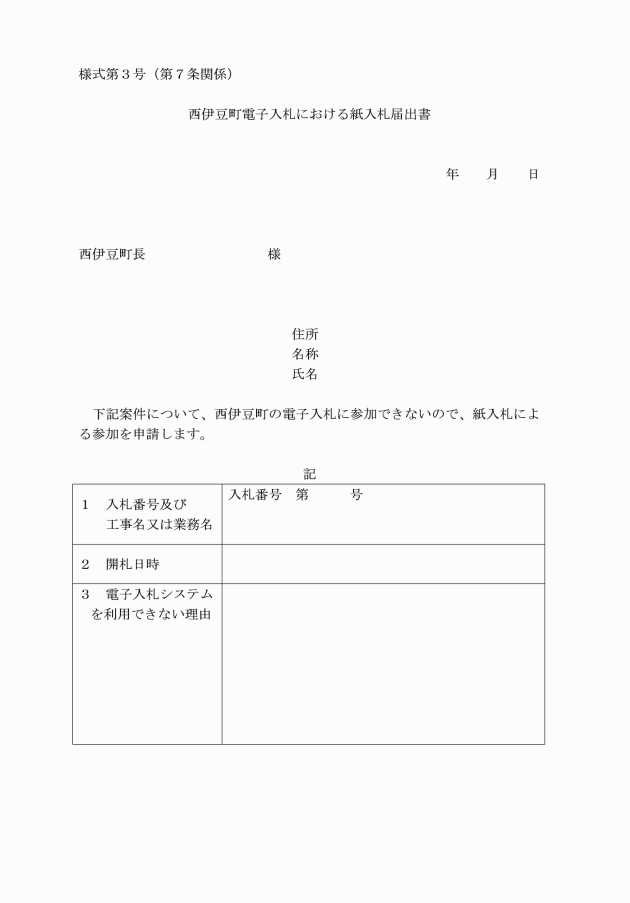

(電子入札案件における紙入札)

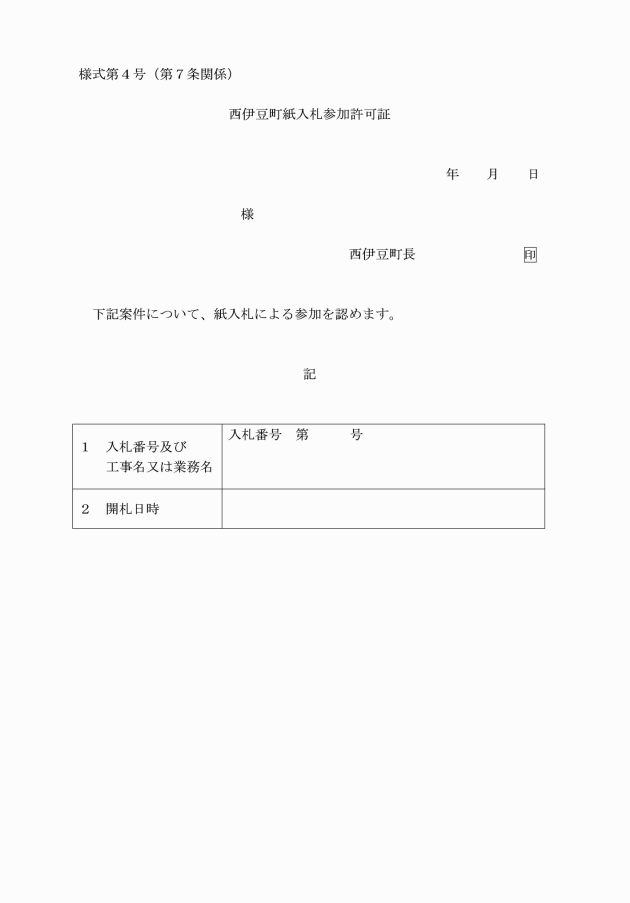

第7条 紛失、破損、盗難、又は名義人の変更により、ICカードを再取得申請中の者、及びインターネット環境等の障害により、電子入札を行うことができない者など、やむを得ない理由により電子入札システムが利用できず、紙入札を希望する者は、入札締切日の前々日(前々日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)午後5時までに、総務課へ西伊豆町電子入札における紙入札届出書(様式第3号)を提出し、西伊豆町紙入札参加許可証(様式第4号)の交付を受けなければならない。この場合、以降の手続は紙により行うものとし、既に町が電子入札システムにより送受信済の書類は有効とする。また、当該届出書提出後の電子入札への変更は認めないものとする。

2 前項の届出において、やむを得ない理由があると認められない場合、紙入札を認めないものとする。

3 電子入札案件の手続開始後、町の都合により紙入札に変更する場合は、必要に応じて、町ホームページ等において公表するものとする。

4 紙入札の場合、西伊豆町入札執行事務取扱要綱(平成17年西伊豆町要綱第94号。以下「取扱要綱」という。)の規定に係わらず、本要綱を適用するものとする。

(入札参加資格確認申請(制限付一般競争入札の場合に限る))

第8条 一般競争入札参加資格確認申請書は、原則として電子入札システムにより提出するものとする。

2 一般競争入札参加資格確認申請に必要な書類の提出は、電子入札システムにより提出するものとする。持参により提出する場合は、電子入札システムへの一般競争入札参加資格確認申請書提出後に表示される「受信確認通知」画面を印刷したもの(紙入札の場合は、西伊豆町紙入札参加許可書(様式第4号))を添えて提出するものとする。

(入札書の提出)

第9条 電子入札案件の入札締切日時は、原則として開札日の前日(前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)の午後5時とする。

2 第7条に係る紙入札の場合、入札書(見積内訳書を含む。)の提出締切日時は、電子入札案件における開札日の前日とし、提出場所及び提出方法は、入札書を封書に入れ、別紙1のとおり封印した後、総務課へ持参し、入札事務担当者が開札時刻まで保管するものとする。なお、紙入札による参加者については、入札書を提出後、当該案件の落札者が決定するまで待機するものとする。

(特定建設共同企業体の取扱)

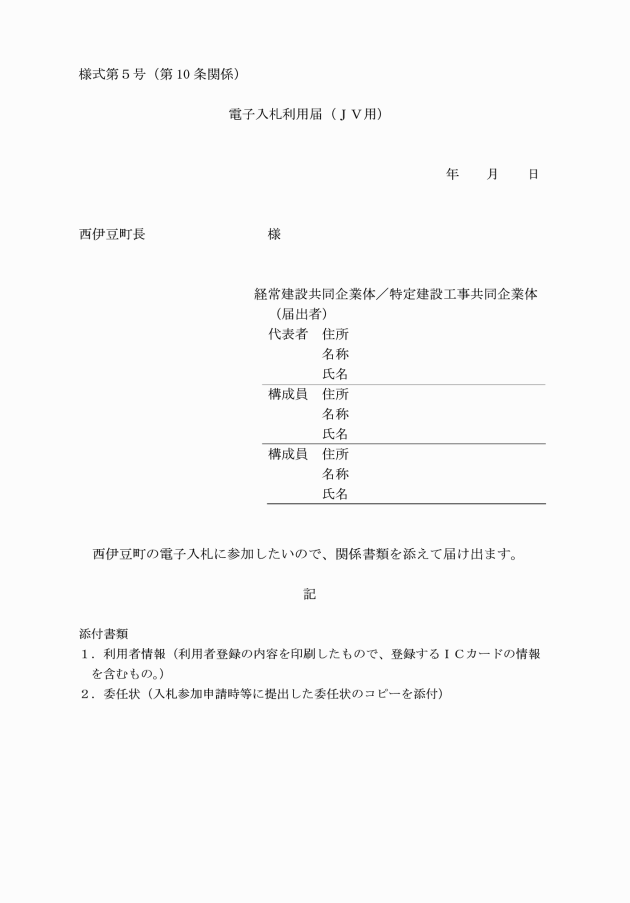

第10条 特定建設共同企業体(以下「特定JV」という。)による入札を行う場合、入札前に特定JVの登録を電子入札利用届(JV用)(様式第5号)によって行い、当該特定JVの代表構成員が、単体企業として登録したICカードを使用して入札を行うものとする。

(入札の辞退)

第11条 電子入札案件で、入札書提出前に辞退を希望する者は、原則として入札締切日時までに、電子入札システムによる辞退届を提出するものとする。紙入札者で辞退を希望する者は、辞退届を開札時刻までに総務課へ持参するか、開札日の前日までに到着するよう郵送するものとする。なお、辞退届を提出した後は、辞退届の取消・撤回(同一入札案件に参加すること)はできない。

(入札書提出後の辞退)

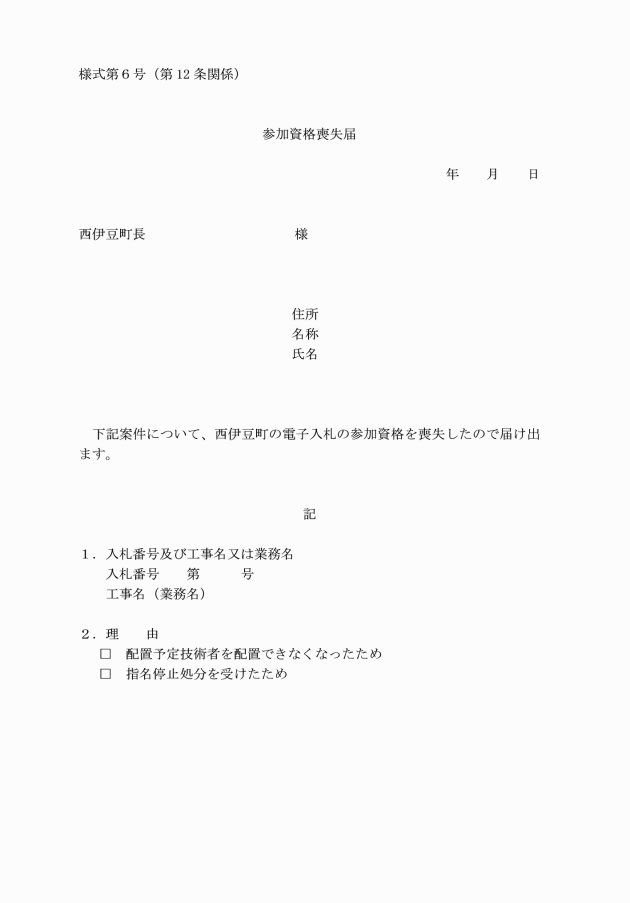

第12条 入札書提出後に、技術者の確保ができなくなった場合や、指名停止措置等を受け入札参加資格を失った場合は、入札締切日時までに、電子入札システムにより参加資格喪失届(紙入札の場合は、参加資格喪失届(様式第6号))を提出するものとし、当該案件を辞退したものとみなす。なお、参加資格喪失届を提出した後は、参加資格喪失届の取消・撤回(再び入札書を提出すること)はできない。

(電子入札システムが利用できない場合の辞退等)

第13条 ICカード紛失、破損、盗難、名義人の変更、インターネット環境等の障害など、やむを得ない理由により電子入札システムの利用ができない場合において入札を辞退するときは、入札締切日時までに辞退届を総務課へ持参するか、開札日の前日までに到着するよう郵送するものとする。なお、辞退届を提出した後は、辞退届の取消・撤回(同一入札案件に参加すること)はできない。

(見積内訳書)

第14条 入札参加者は、入札書の提出時に見積内訳書を併せて提出しなければならない。

2 見積内訳書は、電子入札システムの添付機能を利用して、電子ファイルにより入札書提出時に添付するものとする。ただし、公告又は指名通知において別途指定がある場合は、書面にした見積内訳書のみを、入札締切日時までに総務課へ提出し、入札事務担当者が開札時刻まで保管するものとする。なお、提出方法は第9条第2項の別紙1の取扱いを準用するが、封筒の表の「入札書在中」を「内訳書在中」と置き換えるものとする。

3 再入札の際には、見積内訳書の添付は要さない。

4 見積内訳書の再提出(差替)は認めない。

(ウィルス対策について)

第15条 入札参加者は、電子入札に使用するパソコンにウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用し、書類を作成・添付する際にウィルス感染のチェックを行わなければならない。添付された書類にウィルス感染があった場合、町では、速やかに当該書類を添付した者に連絡し警告するとともに、対応(書類の提出方法等)について協議するものとする。

(開札)

第16条 入札締切日時までに、入札書又は辞退届の提出がない場合は、「不参加」として取り扱うものとする。

2 開札は、事前に設定した開札予定日時後に速やかに行うものとし、開札予定日時が同一の電子入札案件がある場合、複数案件の開札は一括開札処理で行うものとする。

3 紙入札で参加した者については、第9条第2項にて保管した入札書を入札事務担当者の開札宣言後開封し、入札金額を電子入札システムに入力後、一括開札するものとする。

4 開札の結果、落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あった場合、電子くじによって落札候補者を決定するものとする。なお、紙入札者の電子くじに使用される3桁の数字は、電子入札システムにより自動生成されたものとする。

(再入札)

第17条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内に価格の入札がないときは、再入札を行うことができる。

2 再入札の回数は1回とし、原則として、1回目の開札時刻から2時間以内に開札を行うものとする。

3 再入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者とする。ただし、前回の入札が無効とされた者は除くものとする。

4 紙入札で参加した者については、入札事務担当者より1回目の最低入札金額を口頭で伝えた後、再入札書を提出させ、入札事務担当者が再入札締切日時までに入札金額を電子入札システムに入力するものとする。なお、提出方法は第9条第2項の別紙1の取扱いを準用するが、封筒の表を「再入札書在中」と置き換えるものとする。

2 見積書の提出と開札は、再入札の開札状況を入札参加者全員に通知後、直ちに行うものとし、見積書の提出回数は最大2回までとする。

3 見積書は、電子入札による参加者については、見積書受付締切日時までに電子入札システムにより提出し、紙入札による参加者については、入札事務担当者より再入札の最低入札金額を口頭で伝えた後、直ちに見積書を提出させ、入札事務担当者が見積書締切日時までに見積金額を電子入札システムに入力するものとする。なお、提出方法は第9条第2項の別紙1の取扱いを準用するが、封筒の表を「見積書在中」と置き換えるものとする。

(立会人)

第19条 電子入札案件には、当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせるものとする。

(責任範囲)

第20条 電子入札において、一般競争入札参加資格確認申請書、入札参加表明書及び入札書等(以下「申請書等」という。)は、入力した事項が電子入札システムのサーバに記録された時点で町に提出されたものとする。なお、入札参加者は申請書等の提出後に表示される受信確認通知等を印刷し、入力した事項を確認するものとする。

(免責事項)

第21条 電子入札システムの利用により発生したいかなる損害についても、町は何ら責任を負わないものとする。

(障害発生時の対応)

第22条 町長は、システム障害等により、電子入札の執行が困難な場合、開札の延期又は中止、紙入札への変更など必要な対応を取り、速やかに入札参加者に連絡し対応するものとする。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

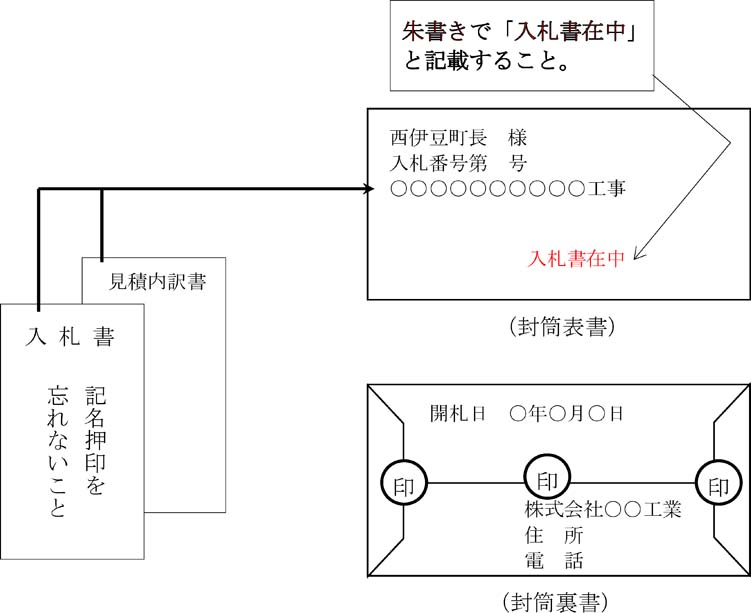

別紙1(第9条・第14条・第17条・第18条関係)

紙入札の場合の入札書等を提出する際の封筒の記載について

紙入札により電子入札に参加する場合、以下のものを封入して、開札日の午前9時までに総務課まで持参してください。

(1) 入札書(記名押印を忘れないこと)

(2) 見積内訳書(本町設計書と同等の内訳書)

※再入札書、見積書の場合は、内訳書は必要ありません。

封筒の具体的な記載方法は、次のとおりです。なお、封筒の大きさは指定しません。