○西伊豆町有害鳥獣捕獲許可事務処理要領

平成25年3月4日

要領第5号

西伊豆町有害鳥獣捕獲許可事務処理要領(平成17年西伊豆町要領第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可に係る事務処理について定めるものとする。

(許可の申請)

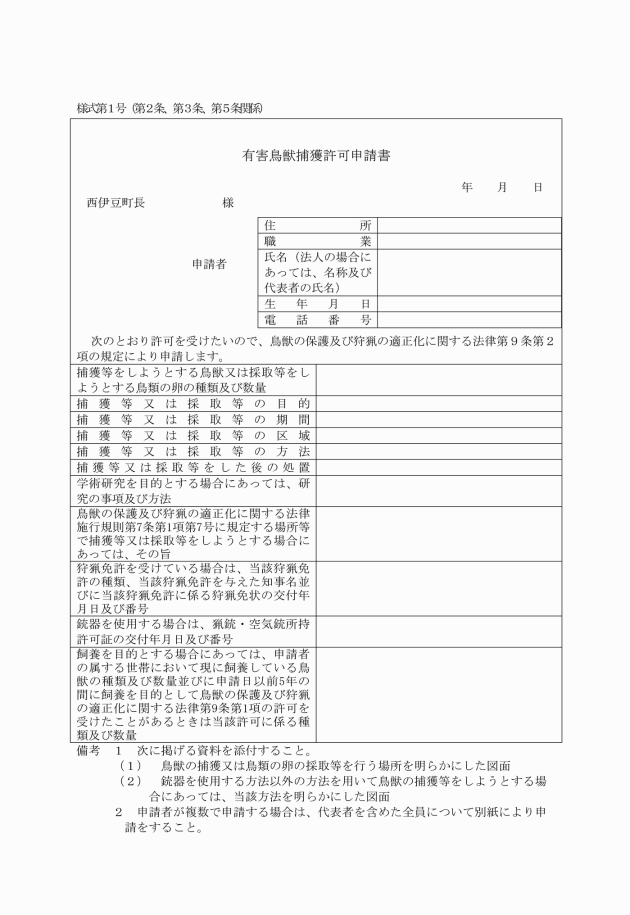

第2条 許可の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載して、町長に提出しなければならない。なお、その際には次のことに留意すること。

(1) 鳥獣の種類については、その具体的な名称を記載すること。

(2) 「予察捕獲」・「対処捕獲」の別を「捕獲等又は採取等の目的」の欄で明らかにすること。

(3) 銃器を使用した止めさし(わなにかかった鳥獣を確実に捕殺するために銃器を使用してとどめを刺すことをいう。以下同じ。)を行う場合には、申請書の「捕獲等又は採取等の方法」の欄に銃器の使用も明記すること。

(4) 「捕獲等又は採取等した後の処置」の欄には、法第18条を遵守し、捕獲等又は採取等した場所に捕獲物又は採取物を放置することなく処置する内容を具体的に記載すること。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

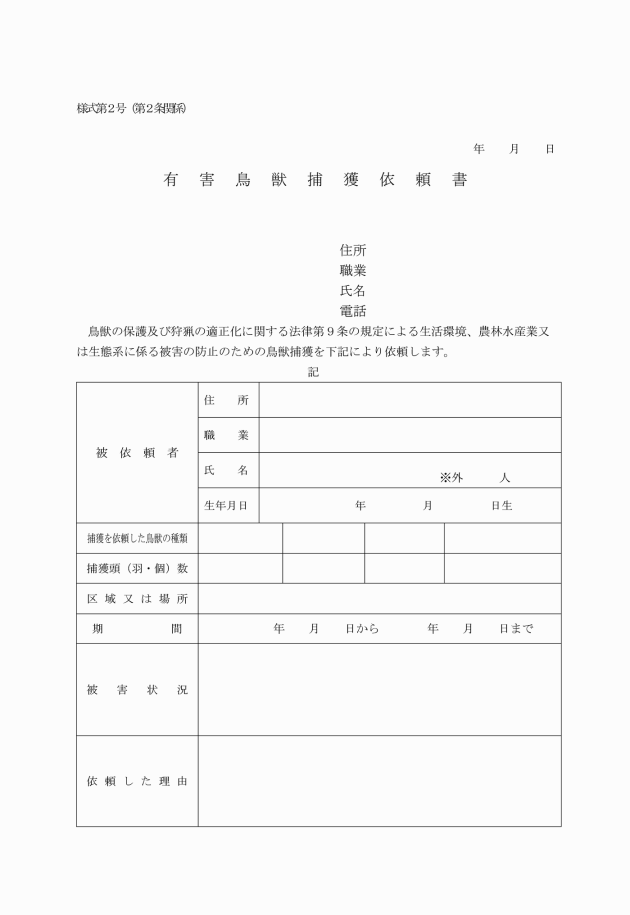

(1) 有害鳥獣捕獲依頼書(様式第2号)。ただし、被害者が、許可申請者へ依頼する場合に限る。

(2) 捕獲する区域を明示した捕獲区域図(1/25,000又は1/50,000の地図を原則とする。)

(3) 捕獲用具の構造等を図、文面等により説明したものであって、かつ、捕獲方法が明らかになる図面。ただし、銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲する場合に限る。

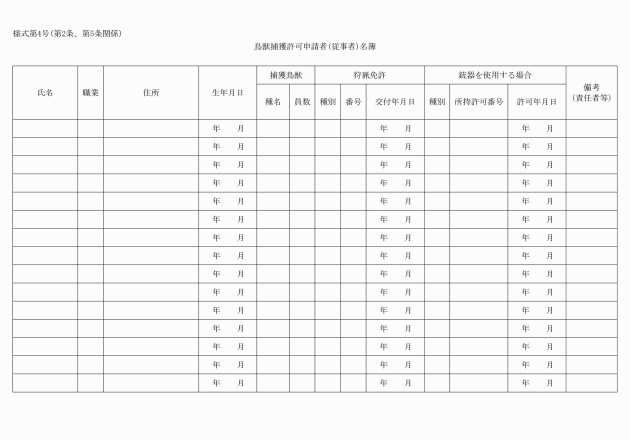

(4) 申請者が複数の場合は、全員について必要事項を記載した鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿(様式第4号。以下「名簿」という。)

(許可の審査)

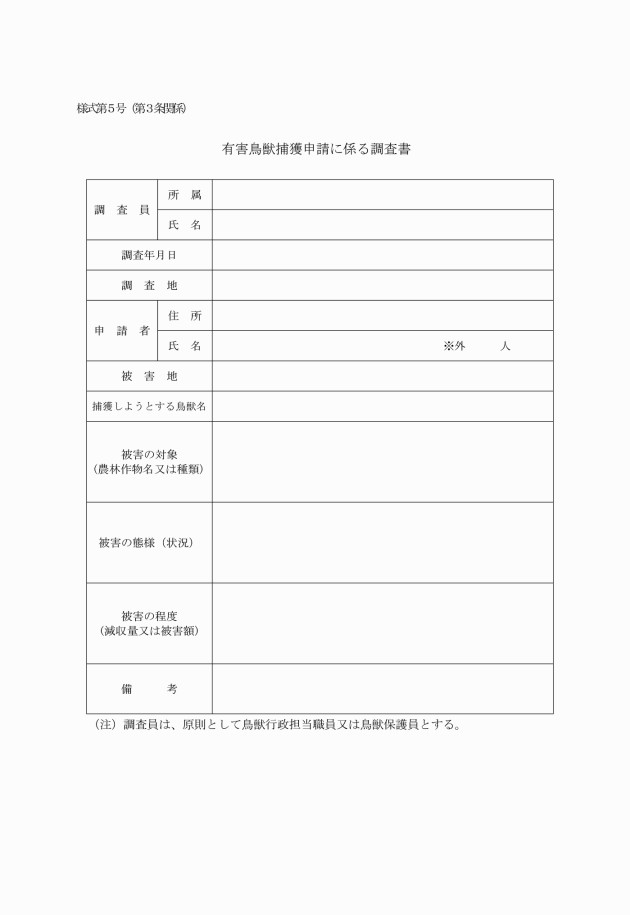

第3条 町長は、対処捕獲による申請書を受け付けたときは、鳥獣行政担当職員又は鳥獣保護員が現地調査を行った上で有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(様式第5号)を作成する。

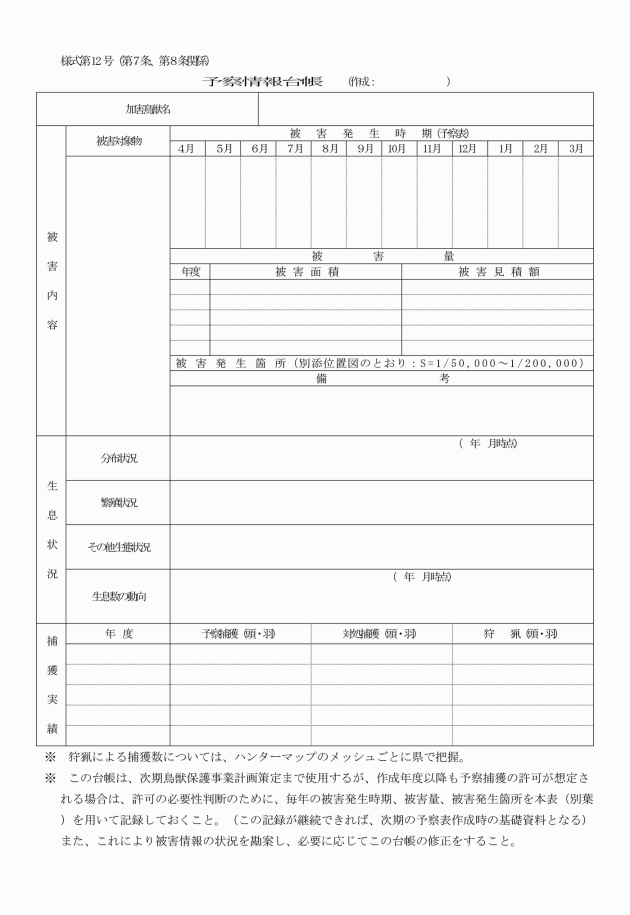

2 捕獲許可のうち、予察捕獲による許可を行う場合は、計画的な実施がなされるよう、静岡県鳥獣保護事業計画(以下「計画」という。)第4第4項第10表―1及び第11表に定める鳥獣、期間、地域等の範囲内において行う。この場合、町長は予め計画第4第4項に定める鳥獣の種類別に過去5年間の被害状況、生息状況等を明らかにした予察情報台帳(被害発生予察表を兼ねる。)を作成した上で、その必要性を十分見極めて行う。ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)により特定外来生物に指定されている鳥獣及び環境省が要注意外来生物と示している鳥獣の場合には、予察情報台帳(被害発生予察表)の作成を省略することができるものとする。なお、予察捕獲は恒常的な被害を抑制するため、被害の発生する時期に実施することにより、追い払いの効果を上げることを主目的に実施する。

3 許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害等が生じているか、又は生ずるおそれがある場合(予察捕獲のみ)で、原則として防除対策によっても被害等が防止できないと認められる場合にのみ行うこと。

4 許可することができる鳥獣は、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)、ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ハリネズミ類、モグラ類又はネズミ類の26種類(鳥類のひな及び卵を除く。)とする。

5 許可することができる区域は、現に被害等が発生している区域又は申請年度の前年度以前に被害等が発生し、かつ、申請年度についても被害等の発生が予測される区域及びそれらの隣接地とする。ただし、外来生物法により特定外来生物に指定されている鳥獣及び環境省が要注意外来生物と示している鳥獣の捕獲許可区域については、この限りではない。

6 鳥獣ごとの捕獲方法、許可日数及び申請1件当たりの捕獲羽(頭)数は、別表のとおりとする。ただし、外来生物法により特定外来生物に指定されている鳥獣及び環境省が要注意外来生物と示している鳥獣については、捕獲数の制限を設けないこととする。

7 捕獲の時期は、被害が生じている時期のうち最も効果的に捕獲ができる時期とし、別表の1件当たりの許可期間の範囲内で必要最小限の期間とする。なお、必要最小限の期間を定めるに当たっては、被害の発生の予察、捕獲実績等を考慮すること。

8 捕獲の方法は、従来の捕獲の実績を考慮して、最も効果のある方法によるものとする。

9 捕獲の方法は、法第12条第1項第3号に基づき環境大臣が禁止するものとして定めた猟法(鳥類を捕獲するための「はこわな」の使用及び同時に31個以上のわなを使用する方法を除く。)以外の猟法による場合に限り許可する。空気銃については、対象鳥獣を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、大型獣類であっても、取り逃がす危険性の少ない状況において使用するプリチャージ式空気銃については、この限りでない。

10 1件の申請で複数の鳥獣の捕獲を申請する場合の許可日数は、これらのうち最も短いものを適用する。

11 法第36条で禁止されている捕獲手段である爆発物、劇薬、毒薬、据銃又は危険なわな若しくは落し穴を使用してはならない。なお、危険なわなとは次のものをいう。

(1) 人がこれにかかった場合、身体の全部又は一部を拘束し、通常の場合自力で脱却することが不可能であると認められるもの

(2) 人がこれにかかった場合、日常生活に支障をきたす程度の負傷を与えるものと認められるもの

12 既に許可された区域内において、同一の鳥獣及び同一の被害について継続して申請がある場合は、当該許可に係る捕獲の結果を十分に見極めた上で再び捕獲許可をするものとする。

13 捕獲実施者の数は、必要最小限度とし、被害等の発生状況に応じて共同捕獲又は単独捕獲による捕獲方法を適切に選択し、共同捕獲の場合は、責任者を明確にすること。

14 狩猟期間及び狩猟期間の前後15日間は、一般の狩猟や狩猟期間の延長と誤認されるおそれがあるため、当該期間における捕獲の実施がやむを得ない場合にのみ許可する。

15 銃器を使用する場合にあっては、日の出前又は日没後における捕獲、住居が集合している地域若しくは広場、駅その他の多数の者の集合する場所における捕獲及び弾丸の到達するおそれのある飼養若しくは保管されている動物若しくは人又は建物、電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって発砲することによる捕獲は禁止する。

16 捕獲に伴う事故の発生防止や錯誤捕獲については、万全の対策を講ずるとともに、捕獲の実施に当たっては、事前に関係地域住民等への周知徹底を図ることとする。

17 捕獲物については、山野に放置することなく、学術研究、環境教育等に利用できる場合は努めてこれを利用するものとする。また、捕獲した狩猟鳥獣以外の個体を、飼養又は生きたまま譲渡する場合は、捕獲者本人による飼養登録の手続きをするよう指導する。

18 許可を受けることができる者は、次の者とする。

(1) 環境大臣が定める法人及び地方公共団体。ただし、職員以外の者を従事者とする場合又は職員を従事者とし銃器を使用する場合は、従事者は狩猟免許を有する者であること。なお、法人に対する許可で銃器の使用以外の方法による場合であって、従事者の中に使用する猟具に応じた狩猟免許所持者が含まれ、かつ当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められる場合は、従事者の中に当該免許を所持していない職員以外の者を補助者(当該免許所持者の監督下で捕獲の補助を行う者)として含むことができるものとする。

(2) 自衛官。ただし、銃器を使用する場合であって飛行場勤務を担当する部隊の長(これに準ずる者も含む。)があらかじめ当該飛行場における銃器使用者として指定した者。

(3) 森林管理署職員。ただし、狩猟免許所持者又は森林管理署が行う狩猟に関する研修履修者(3年間有効)。

(4) 次のいずれにも該当する者(法第2条第2項の規定に基づく猟法による捕獲以外の場合にあっては、アに該当する者)

ア 被害者又は被害者から依頼された者。ただし、外来生物法により特定外来生物に指定されている鳥獣及び環境省が要注意外来生物と示している鳥獣を捕獲する場合における許可を受けることができる者は、この限りではない。

ウ 狩猟共済又はこれと同等・同額以上のハンター保険に加入している者。ただし、被害者が所有又は占用する土地及びその周辺(当該土地から概ね10メートル以内の距離とする)において、被害者自身が銃器以外の猟具(法第2条第2項の規定に基づく猟具に限る。)を使用する場合にあっては、この限りではない。

エ 空気銃以外の銃器を使用する場合にあっては第一種銃猟免許を、空気銃を使用する場合にあっては第一種銃猟免許(平成12年4月16日以降に取得又は更新した場合に限る。)又は第二種銃猟免許を、銃器使用以外の方法(法第2条第2項の規定に基づく猟具で捕獲をする場合に限る。)による場合にあっては網猟又はわな猟免許をそれぞれ所持する者

(5) 被害者又は被害者から依頼された者で、次に掲げる場合においては、狩猟免許の有無にかかわらず、法第9条第3項各号のいずれにも該当せず、捕獲した個体の適切な処分ができないと認められる場合を除き、許可することができる。ただし、次に掲げる場合であっても、可猟区域において狩猟期間中に狩猟鳥獣を捕獲する場合は、許可は不要である。

ア 住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該建物内において、小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、小型の鳥獣を捕獲する場合

イ 農林業被害の防止の目的で農林業者(農業又は林業を行っている者であって、農作物又は林産物の売り払いによって一定の収入を得て生計を立てている者をいう。)が自らの事業地内において、囲いわなを用いて鳥獣を捕獲する場合

(許可の条件)

第4条 許可に当たっては、申請の内容に応じ、次に掲げる条件を付する。

(2) 銃器以外の捕獲用具を使用する場合には、用具ごとに次の事項を縦1センチメートル以上、横1センチメートル以上の文字で記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けること。

ア 捕獲実施者の住所、氏名及び電話番号

イ 許可をした者、許可年月日、許可番号及び許可期間

ウ 捕獲鳥獣の種類、捕獲の目的

(3) 捕獲実施者には、被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者を含めること。

(4) 捕獲を実施する区域に鉛散弾使用禁止措置区域が含まれる場合は、当該区域内において鉛散弾を使用しないこと。

(5) 捕獲を実施する区域に指定猟法禁止区域が含まれる場合は、当該区域内において禁止された猟法での捕獲をしないこと。ただし、法第15条第5項に基づき、許可を得た場合は、この限りではない。

(6) 鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料として、行政庁から依頼があった場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲地点、日時、性別、捕獲物の処理等についての報告を行うこと。

(7) 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において捕獲する場合は、その占有者の承諾を得なければならない。

(8) 猟区において捕獲する場合は、猟区設定者の承認を得なければならない。

(許可証の交付)

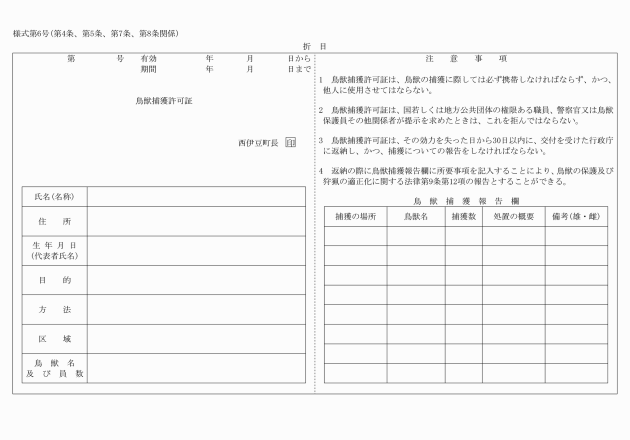

第5条 町長は、申請について適当と認められるときは、許可証を交付しなければならない。

2 許可証は、許可番号を付けて申請書と契印する。

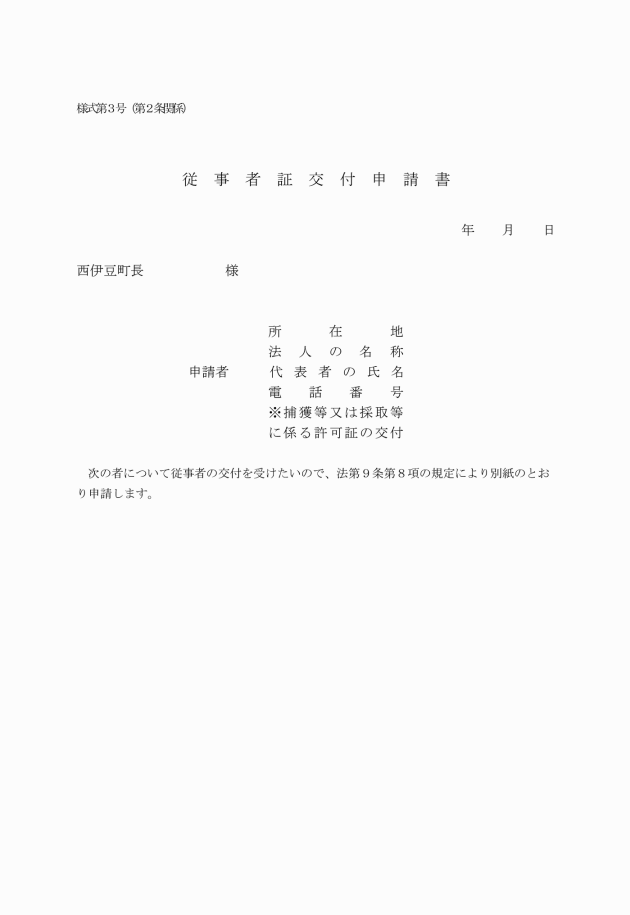

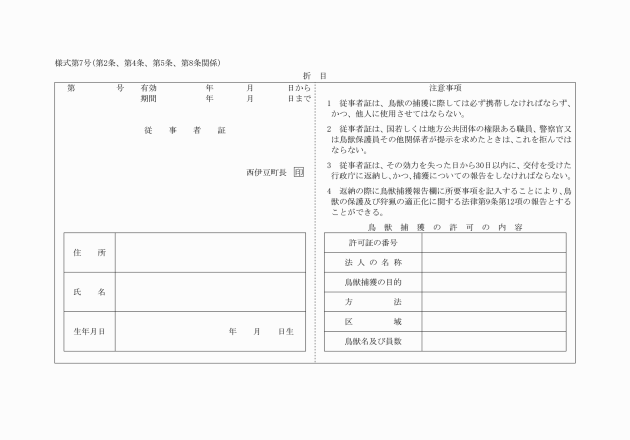

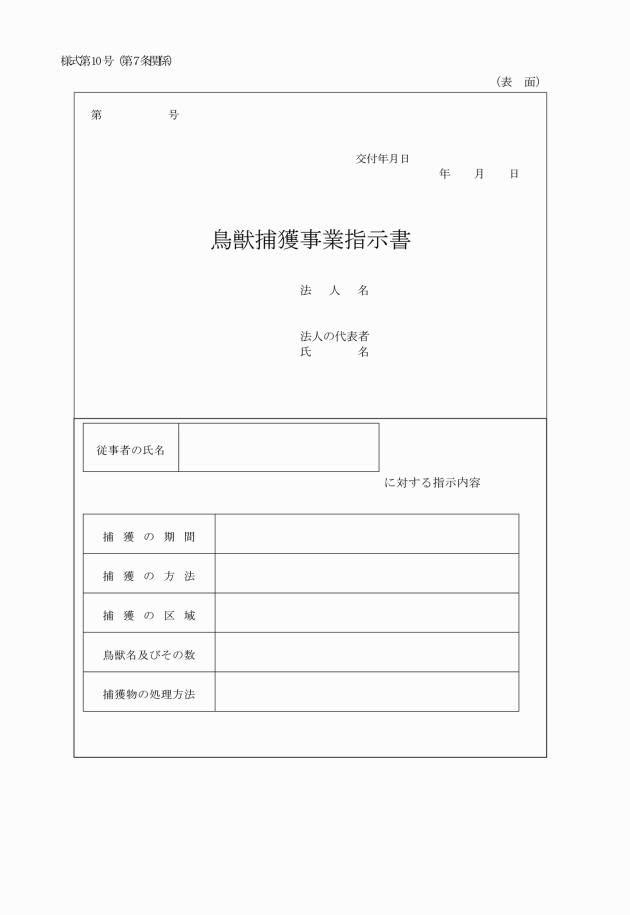

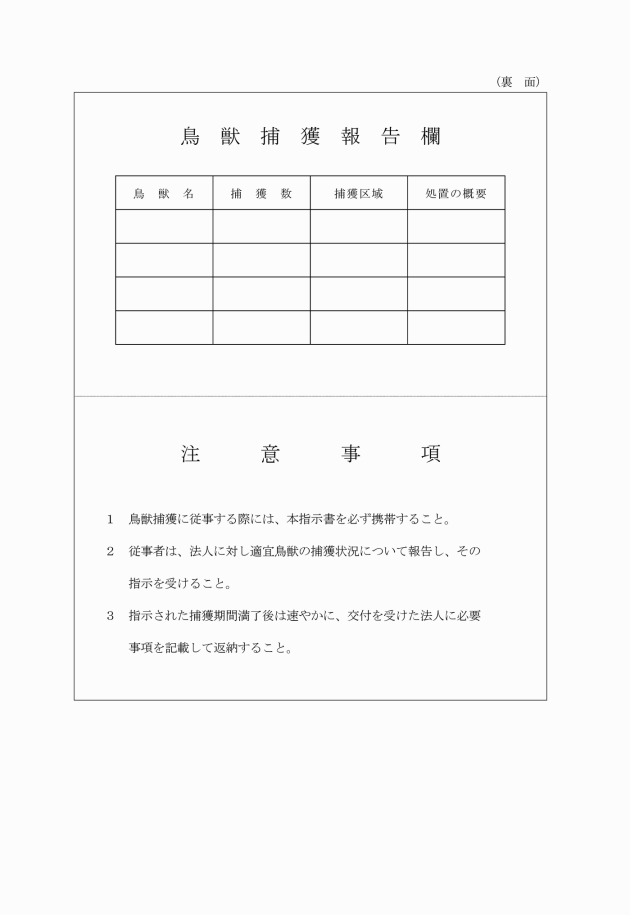

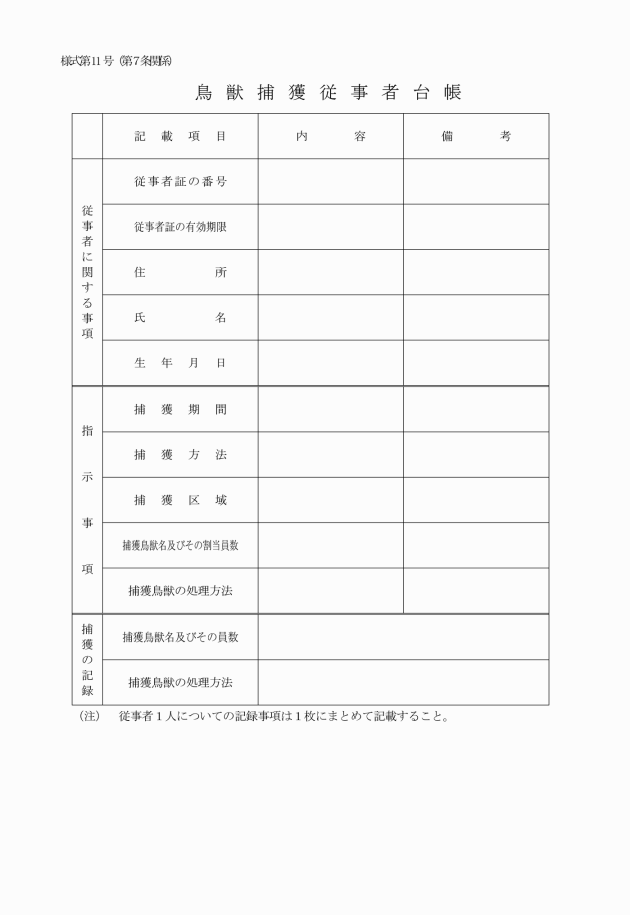

3 環境大臣が定める法人が、他の者を従事させるとして従事者証の交付申請をした場合には、許可証のほか従事者証を交付する。

4 従事者証は、従事者番号を付けて名簿と契印する。従事者番号は許可番号の枝番号とする。

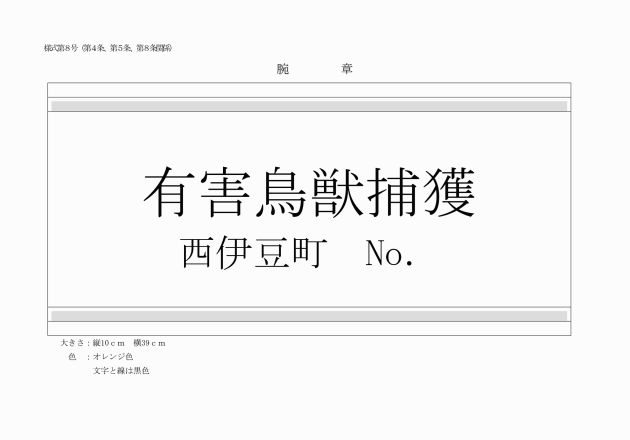

5 許可証を交付するときは、腕章を貸与する。

(関係者への周知)

第6条 町長は、町を管轄する警察署長、農林事務所長、鳥獣保護員及び地区猟友会長等の関係者へ通知し、地域住民へ周知を図ること。

(台帳の整備)

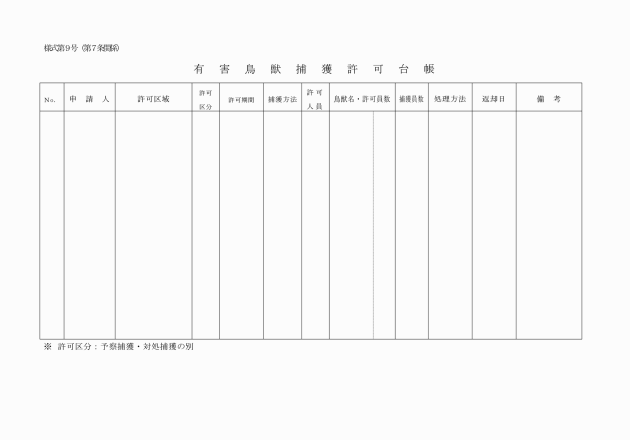

第7条 許可証を交付したときは、有害鳥獣捕獲許可台帳(様式第9号)を整備する。

3 予察捕獲を適正に実施するため次に掲げる事項を留意し、予察情報台帳(様式第12号)を整備する。

(1) 被害を発生させている鳥獣を明確にし、種ごとに台帳を作成する。

(2) 被害内容については、対象物、発生時期、被害量、発生箇所等について、可能な範囲で詳細に記載する。

(3) 加害鳥獣の生息状況について、地域の実情に詳しい学識経験者等の意見を参考に、分布、繁殖状況、生息動向等について記載する。

(4) 生息数の増減傾向を把握する目的で、捕獲実績を経年的に記載する。

(許可証等の返納及び報告)

第8条 許可を受けた者は、許可期間の終了後30日以内に許可証、従事者証及び腕章を返納すること。また、返納する許可証の鳥獣捕獲報告欄には必要事項を記入すること。なお、違反によりその許可が取消された場合等、法第9条第11項各号に該当することとなった場合にも同様に返納すること。

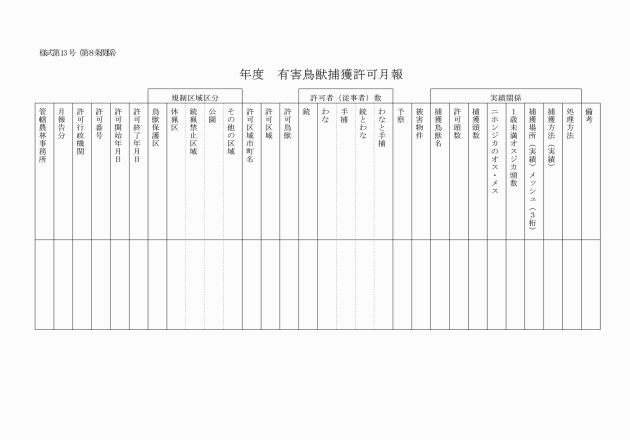

2 町長は、有害鳥獣捕獲許可月報(様式第13号)により許可期間が終了した日の翌々月の5日までに、町を管轄する農林事務所長(以下「農林事務所長」という。)へ報告する。なお、許可期間が2箇月を超える場合、町長は、許可開始から2箇月毎に上記に準じて途中経過の報告に努めるものとする。

3 町長は、予察情報台帳を作成した場合は、速やかにその写しを農林事務所長へ提出する。

(事故又は違反の場合の対応)

第9条 町長は、有害鳥獣捕獲に伴う事故又は違反の事実を知ったときは、遅滞なく農林事務所長へ報告するものとする。

(その他)

第10条 鳥獣の保護繁殖を図るために必要があると認められるときは、法第79条第2項の規定に基づき、県知事が町長に対し当該事務に関して許可状況の報告等の必要な指示をすることがある。

附則

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

許可権者 | 鳥獣の種類 | 許可基準 | 備考 | ||

駆除の方法 | 1件当りの許可期間の上限 | 1件当りの駆除羽(頭)数の上限 | |||

町長 | カルガモ | 銃器 | 3箇月 | 30羽 | |

銃器以外 | |||||

銃器 | 6箇月 | 10羽 | 航空機の安全 | ||

銃器以外 | |||||

キジバト | 銃器 | 3箇月 | 300羽 | ||

銃器以外 | |||||

銃器 | 6箇月 | 100羽 | 航空機の安全 | ||

銃器以外 | |||||

ヒヨドリ | 銃器 | 3箇月 | 600羽 | ||

銃器以外 | |||||

ニュウナイスズメ スズメ | 銃器 | 3箇月 | 600羽 | ||

銃器以外 | |||||

ムクドリ | 銃器 | 3箇月 | 600羽 | ||

銃器以外 | |||||

ミヤマガラス ハシボソガラス ハシブトガラス | 銃器 | 3箇月 | 600羽 | ||

銃器以外 | |||||

銃器 | 6箇月 | 300羽 | 航空機の安全 | ||

銃器以外 | |||||

カワラバト (ドバト) | 銃器 | 3箇月 | 600羽 | ||

銃器以外 | |||||

銃器 | 6箇月 | 200羽 | 航空機の安全 | ||

銃器以外 | |||||

ノウサギ | 銃器 | 3箇月 | 150頭 | ||

銃器以外 | |||||

ハクビシン | 銃器 | 3箇月 | 30頭 | ||

銃器以外 | |||||

イノシシ | 銃器(※) | 6箇月 | 100頭 | ||

銃器以外 | |||||

ニホンジカ | 銃器(※) | 6箇月 | 300頭 | メスジカを主に捕獲すること。 | |

銃器以外 | |||||

ノイヌ | 銃器 | 3箇月 | 15頭 | ||

銃器以外 | |||||

ノネコ | 銃器 | 3箇月 | 15頭 | ||

銃器以外 | |||||

サル | 銃器 | 6箇月 | 40頭 | ||

銃器以外 | |||||

タイワンリス | 銃器 | 12箇月 | 制限なし | ||

銃器以外 | |||||

ヌートリア | 銃器 | 12箇月 | 制限なし | ||

銃器以外 | |||||

タヌキ | 銃器 | 3箇月 | 30頭 | ||

銃器以外 | |||||

キツネ | 銃器 | 3箇月 | 30頭 | ||

銃器以外 | |||||

アナグマ | 銃器 | 3箇月 | 30頭 | ||

銃器以外 | |||||

アライグマ | 銃器 | 12箇月 | 制限なし | ||

銃器以外 | |||||

ハリネズミ属 | 銃器 | 12箇月 | 制限なし | ||

銃器以外 | |||||

モグラ(省令別表第2に掲げるものを除く。) | わな | 6箇月 | 100頭 | ||

ネズミ(省令第78条第1項の表に掲げるもの及び省令別表第2に掲げるものを除く。) | わな | 6箇月 | 100頭 | ||

銃器(※):銃器のうち、空気銃を除く。