○西伊豆町公金の管理及び運用に関する取扱要領

平成17年4月1日

要領第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この基準は、西伊豆町の自己責任原則に適う公金の適正な管理及び運用について、法令に定めるところによるもののほか、金融機関の預金等全額保護の特例措置解禁に対処するため、定めるものとする。

第2章 公金の安全な管理並びに運用に対する体制の整備

(担当者の基本的遵守事項)

第2条 公金の管理、運用に当たる会計管理者以下の担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても、利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務に当たっては、金融機関の自己開示情報の整理や、新聞、放送機関等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(資金運用委員会)

第3条 公金の安全な管理と効果的な運用を図るため、西伊豆町資金管理に関する委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

2 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 会計管理者

(2) 総務課長、財務担当係長

(3) 防災課長

(4) 産業振興課長

(5) 健康福祉課長

(6) 教育委員会事務局長

(7) 企業課長

3 委員会は、会計決算時及び必要な都度会計管理者が招集し、会計管理者が会議の議長を務める。

4 委員会は、次の事務を行い会計管理者へ意見具申する。

(1) 公金の資金管理に関し、預金先金融機関及び預金額等の調整検討

(2) 預金の安全性の確保等に関する調査、研究

(3) 縁故債の借入先金融機関及び借入条件等に関する検討

(4) その他必要な事項

5 委員は、常に前条第2号に規定する情報の収集等に努めるものとする。

第3章 資金の管理並びに運用

(資金の種類)

第4条 この基準でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。

(歳計現金の管理並びに運用)

第5条 歳計現金は、支払に対する準備金であるところから、各課等から翌月の収支予算表を提出させること等により資金の需給を把握する。

2 会計課に収納された歳計現金の資金は、原則として公金収納事務取扱金融機関及び郵便局(以下「取扱金融機関」という。)の普通預金口座に全て入金することにより管理する。

3 歳計現金の預金先金融機関は、より高い経営の安全性と健全性が確保されていなければならないものとし、次の各号に定める基準を確保している金融機関とする。

(1) 自己資本比率が国際基準適用機関にあっては8%、国内基準適用機関にあっては4%をそれぞれ維持していること。

(2) 株式上場金融機関にあっては、株価が他の金融機関と比較して急激に下落していないこと。

(3) 別表の格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、投資適格等級であること。

(4) 預金規定等に保険事故発生時における預金者からの相殺可能な事項が規定されている金融機関であること。

(5) 西伊豆町公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応が行われること。

(6) 他の金融機関に比較し、ディスクロジャーの内容が著しく劣り、又は改善が見られないものでないこと。

(7) 前各号のほか、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られること。

6 支払資金の状況により一時的な資金余裕が出た場合で、普通預金と通知預金又は定期預金の利率の差があるときには、適当な金額を通知預金又は定期預金で運用する。

7 前項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理並びに運用)

第6条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び一括運用)

第7条 各種基金を全体で一つの基金とみなし、一括運用によって管理するものとし、原則として取扱金融機関の決済用預金等において管理する。

2 各会計で使用する予定のない資金は、委員会に諮るとともに町長と協議し適当な金額を運用する。

3 運用は、利回りの比較、機関、金額等の点で、他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、定期預金又は債券での運用ができるものとする。なお、運用によって1年間に生じた利金・利子は、当年度未処分利金として累積し、年度末にその全額を財政調整基金に振り替えるものとする。

ただし、町長がその他の基金に振り替えることが必要と認めた場合に限り、その一部又は全部を指定した基金に振り替えることができるものとする。

4 債券運用を行う場合は、西伊豆町債券運用指針を遵守する。

5 基金運用に係る預金額は、委員会の意見具申を受け、取扱金融機関業務に係る業務コスト、借入金の状況、運用資金の総額等を勘案し、会計管理者が決定する。

6 基金を運用する場合の預金先金融機関は、第5条第3項の規定を準用する。

(一時借入金の管理)

第8条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

第4章 金融機関の保険事故が発生した場合

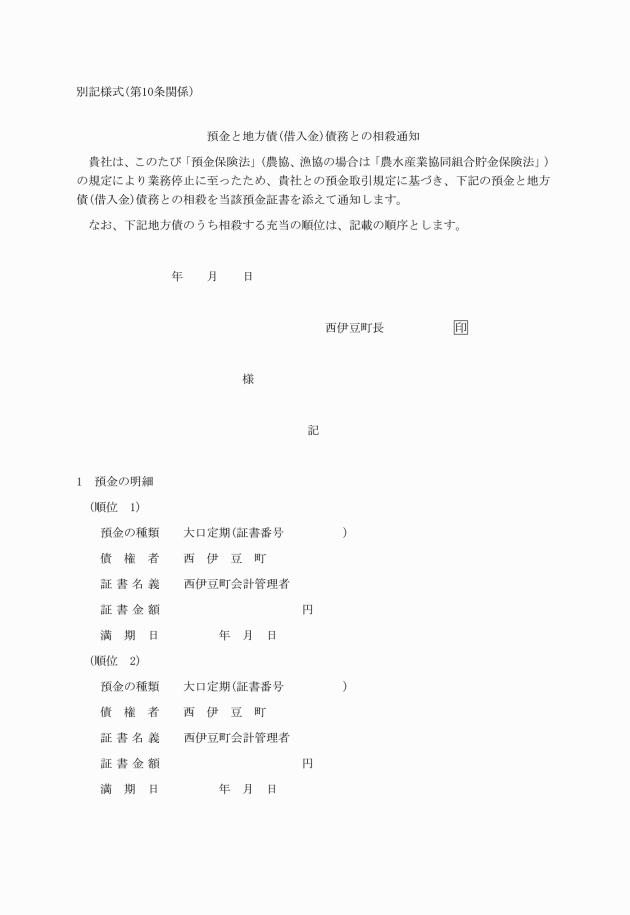

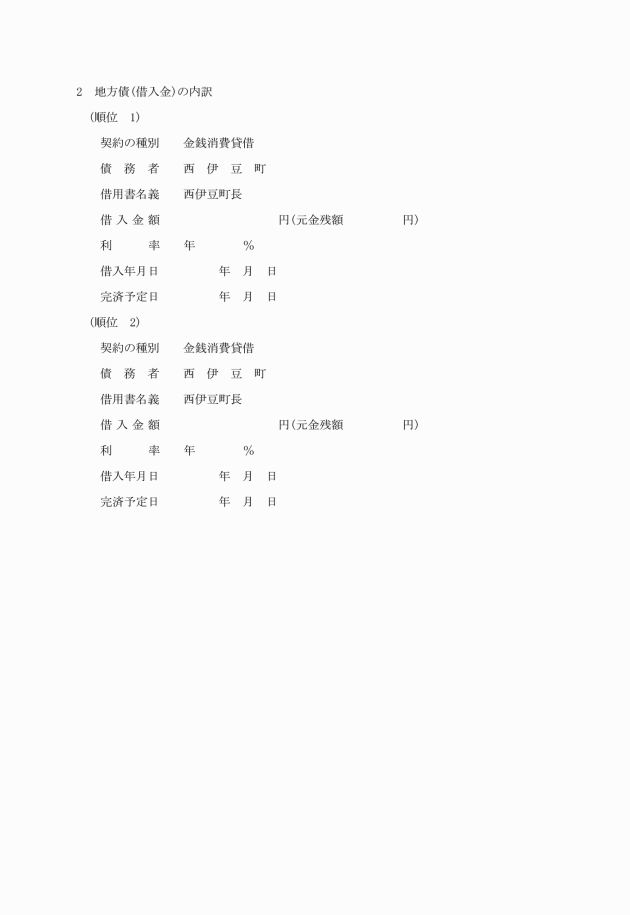

(地方債債務との相殺に関する基本的事項)

第9条 金融機関等の保険事故が発生した場合、当該金融機関における預金と地方債借入金との債務を相殺するものとする。

(相殺の手続)

第10条 会計管理者は、金融機関の保険事故を知ったときは直ちに委員会を招集し、関係機関相互の調整をするとともに、当該金融機関に対して行う相殺に関する必要な措置を町長に要請するものとする。

2 出納員又は委員が前項の事故を知ったときは、会計管理者に報告するとともに必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

3 町長は、直ちに相殺に必要な予算案を編成し、議会開催中は議案を提出し、閉会中にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づく専決処分により予算措置を講ずるものとする。

5 前項の場合は、当該金融機関に複数の相殺しようとする預貯金を有する場合は、委員会に諮りその相殺の充当順位を調整するとともに、借入利率の高いものから指定することとする。

6 会計管理者は、前項の通知に合わせて、相殺しようとする預貯金証書を差し出さなければならない。この場合、当該預貯金証書に必要事項を記載するとともに、届出印を押印するものとする。

附則

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日要領第4号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月26日要領第8号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月27日要領第2号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月5日要領第5号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町災害対策本部運営要領等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

附則(平成30年9月13日要領第8号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町公金の管理及び運用に関する取扱要領の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月25日要領第3号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

格付け機関による長期債務格付け

区分 | 投資適格性 | 格付投資情報センター (R&I) | 日本格付研究所 (JCR) | ムーディズ | S&P | 安全性 |

第1位 | 投資適格 | AAA | AAA | AAA | AAA | 最も確実性が高い |

第2位 | AA | AA | AA | AA | 確実性はかなり高い | |

第3位 | A | A | A | A | 確実性が高い | |

第4位 | BBB | BBB | Baa | BBB | 確実性は平均 | |

第5位 | 投資不適格 | BB | BB | Ba | BB | 当面問題はないが、将来に不安 |

第6位 | B | B | B | B | 確実性に問題あり | |

第7位 | CCC | CCC | Caa | CCC | 債務不履行の可能性がある | |

第8位 | CC | CC | Ca | CC | 債務不履行の可能性が大きい | |

第9位 | C | C | C | C | 債務不履行の可能性がかなり大きい | |

第10位 |

| D |

| D | 債務不履行になっている | |

付加記号 |

| +は上位に近いもの -は下位に近いもの | +は上位に近いもの -は下位に近いもの | 1は上位に近いもの 2は中位にあるもの 3は下位にあるもの | +は上位に近いもの -は下位に近いもの |

|

〔参考〕

西伊豆町債券運用指針

1 債券の選択に係る判断の優先順位は、以下のとおりとする。

(1) 安全性

(2) 流動性担保の必要の度合い

(3) 利回り

2 リスクを最小限に抑えるため、次の方法をとる。

(1) 信用リスクへの対応

① 購入する債券は、国債等の元本償還が確実な債券とする。

② 金融機関の選定については、西伊豆町資金管理並びに運用基準第5条第3項の規定を適用する。

(2) 債券価格変動リスクへの対応

当該債券の償還期限まで保有することを前提にした債券購入を原則とする。ただし、流動性の確保等やむを得ない場合には、償還期限日前でも中途解約又は売却を行うことができるものとする。

3 債券の購入時期及び満期若しくは期中売却時は、債券ごとに下記の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管する。

① 購入債券の名称

② 購入日及び購入価格

③ 購入理由

④ 運用期間

⑤ 満期又は売却日

⑥ 償還価格又は売却価格

⑦ 受取利息の合計額

⑧ 債券売却益

⑨ 運用期間中の利回り

⑩ 期中売却の場合、その理由

4 運用益は本指針に基づく市場運用の結果である。したがって、期間を定めた運用益の目標は設定しない。

5 基金の一括運用における債券運用限度額(以下、「限度額」という。)については、委員会によって流動性資金の必要額の意見聴取により限度額を決定し、この限度額を上限として債券運用ができるものとする。

なお、委員会の各委員は、所管の基金における向こう5年間の基金運用計画を作成し、流動性資金の算定を行うものとする。

附則

この基準は、平成17年4月1日から施行する。